奶奶炒鸡蛋有独家秘方,奶奶炒的鸡蛋加核桃仁和葡萄干。奶奶还活着的时候,这一直是玛丽固定的早餐食谱,奶奶离世以后,就没有人再给玛丽做了。在玛丽还没有长大,可以为自己做吃的之前,玛丽想起奶奶的炒鸡蛋就会找个安静的地方,慢慢哭一阵子。与其说是想奶奶,不如说是想吃奶奶炒的鸡蛋。奶奶去世以后,回到了她丈夫的祖先那里,紧挨着她丈夫的墓地,玛丽是女孩子,不能去墓地给奶奶送葬。后来,她假装路过那里,偷偷看奶奶的墓穴,墓穴上有明显的标志,奶奶的是长条形的,好像人躺在那里;而爷爷的是圆柱形的,好像人站在那里。那一刻,玛丽突然感觉到了莫名的恐惧,她一路小跑着离开墓地,边跑边回头看,背后冷飕飕的,好像有手从墓穴里伸出来,要捉住她。也许是奶奶的炒鸡蛋给了她常人所不及的胆量和运气,在玛丽生活的地方,鸡蛋是补品,滋养人的身体;核桃补脑,叫人聪明;而葡萄干让人有使不完的劲。玛丽渐渐长大,被奶奶呵护着,不像常人家的女孩子,小小年纪就要预备嫁人,有时候要嫁给年龄很大的人。她们瘦小的身体好像瓜秧,弱不禁风,却又结出许多小瓜蛋儿。爆土扬烟的乡村土路上,常能看见小女孩儿,挺着肚子,怀抱吃奶的婴孩,身边还站着分不清男女的小小孩儿,清一色的,他们都有着深潭一样的大眼睛,惊愕地看着一切,仿佛被这个世界的样子吓坏了。幸运的玛丽从这种命运的手指缝里溜了出去,好像雪莲花,不在花丛中争艳,独立山巅,在雪线以上,自己盛开自己,自己散发自己的香气。多年以后,玛丽从一所著名学府毕业,进了城,在一家保密机构工作,彼时的玛丽,在家乡人心中,好像进了外太空。玛丽的工作性质非常特别,不好说,说了外行人也听不懂。探子?不雅。卧底?不精确。舆情工作者?也不能完全涵盖。总之,就是这样,在单位上班开会时,玛丽穿漂亮的制服;外出执勤时,玛丽穿便衣,好像两个不同的人,共享着玛丽这个名字。外出执勤通常需要两个人,玛丽和邵言一组。邵言是个安静俊美的男孩子,话不多,吃猪肉,玛丽不吃,这是他们中间不可逾越的鸿沟。两人一起出双入对,暂无绯闻。玛丽和邵言星期天上班是常态,那不叫加班。他们最新的上班地点是城里的一座教堂,教堂是由从前的聚会点改建而成,两层楼,可容纳四五百人聚会。好像这座城里最有教养的人都扎堆到教堂来了,见面拥抱问安,彬彬有礼,互相谦让。他们大声唱歌,同心合意地祷告,当他们唱歌的时候,脸上都闪着光。上台讲道的女牧师在当地很有名,她剪齐耳的短发,她站着不出声的时候,好像善良的邻家阿姨;可等她开口证道时,俨然大学教授。玛丽不停地提醒自己,不许听进去,自己是来工作的。神奇的是,她居然完全管不住自己,牧师在讲信心之父亚伯拉罕,玛丽心有所动。这人的事她曾经听过,隐隐约约,记不清是谁讲的,在哪里讲过,亚伯拉罕就是玛丽所属族人们口中的易卜拉欣。这个小小的发现,让玛丽的心怦怦直跳,好像有一片隐藏的大陆,正渐渐浮出水面。牧师讲道的声音远了,模糊了。玛丽眼前是祖先的旷野,亚伯拉罕或易卜拉欣,穿着粗麻织的长袍,正在旷野跋涉。耐旱的小草贴着地面生长,骆驼刺在风中不由自主地滚动,远处钻天的旋风在荒漠游走。他们赶着羊群刺啦啦地走过,羊群的脚印十分零乱,间或有新鲜的羊屎球,在虚土上,好像一串黑珠子,掉下来,散落了。玛丽闻见了熟悉的味道,奶奶身上的气味儿,炒鸡蛋的香味儿,还有来自墓穴的那种无法形容的气味儿。那是先祖以实玛利或伊斯玛仪的气味儿,一头卷曲的黑发,浓密得好像毡子。以实玛利真是个好名字,意思是“神听见了”。“神听见了”和母亲夏甲被主母撒拉逐出,在旷野里无助地相拥哭泣的情形,玛丽也看见了,画面清晰,夏甲袍子上的皱褶伸手可触。神爱撒拉,也爱夏甲。这些画面并不来自玛丽的知识层面和经验层面,也就是说,玛丽生命中一直背着一个锦囊,她自己并不知道,只不过今天在这个特定的场域,凭空飞来一把钥匙,锦囊被打开了。玛丽看见和感受到的远远超过她所能描述的,先祖们的面貌鲜活起来,他们身边的风物是她与生俱来就熟悉的,排列有序,原本就在那里,不管玛丽知不知道。

骤然响起的歌声把玛丽拽回了现场,邵言也示意她集中注意力。听到诗班唱诗,玛丽又觉得全城会唱歌的人都在这里了。他们的声音犹如流水,时而分叉,时而合拢,时而高扬,时而低回。指挥的女孩子,马尾辫朝天翘着,随着歌曲的旋律,活像一只在音符上跳舞的小松鼠。玛丽努力克制自己,害怕再一次沉陷。她环顾四维,看见在教堂左侧有一群人也在唱歌,奇怪的是,他们不是用嘴唱,不是用声音,他们用手在唱,用他们脸上的肌肉和每一个表情在唱。他们的眼睛望向半空,像在对爱人传情。玛丽思忖片刻,惊觉到这是一群失聪的人,他们用双手祈祷赞美。手语翻译是一位漂亮的女子,她一双明眸,好像银屏,有绝世的美景一帧帧闪过,她双手翻花,指尖悬河,辞藻华丽,滔滔不绝。有口的都要唱,凡有气息的都要赞美。神真是神一样的存在啊!看着这一切,玛丽心中涌起一股陌生的感情,之前从未经历过。一个熟透的甜石榴在心间炸开,奶奶说:心里有石榴的甜就是爱情来了。清甜的空气扑面而来,眼前的世界光线渐次改变,肃杀的,柔和了;冷峻的,暖了。玛丽发现有眼泪流出来,一直流到颈窝。邵言起身遮挡她,从背后递给她一沓纸巾。那一天,玛丽和邵言站在教堂出口,目送每一个信徒离开,他俩的目光在每个人的脸上都有片时的停顿,以确保接下来在此后的某个场合也能精准地认出他们来。这一天,邵言和玛丽除了眼神,没有言语交流,邵言早两年工作,比玛丽有经验。俩人在这种特殊工作中的沉默并不简单,或许,你可以说,她很专业,或者说,他很有经验。还有一个人正站在教堂门口向会众送别祝福,她是女牧师,眼神温煦,礼节性地向玛丽和邵言致意,虽有戒备,但全无敌意。

下班回家途中,玛丽和邵言并肩走着,依旧没说话,职业病吧。奇怪的是,玛丽觉得自己和邵言之间的话说和不说,都已经心知肚明。此刻,两人并肩前行的距离已经很近了。由于工作需要,邵言给了玛丽一本《圣经》,朴素的装帧,近似于简单,黑色的封皮,烫着银字,开口翻页的一侧,刷着红色。玛丽想问邵言,为什么是红色?想到圣餐礼时的葡萄汁,耶稣的宝血,玛丽自然噤声。玛丽开始读《圣经》,她甚至可以在自己的办公室里毫不掩饰地读,因为——工作需要。邵言看她读得起劲,也不打搅,例行的工作周报也是邵言自己完成后报上去的。很多人读《圣经》人经分离,人是人,经是经,玛丽天然地不同,玛丽觉得自己就是一只小蜜蜂,一头扎进书中,不是用眼睛看,用嘴唇读,她用周身的每一个毛孔汲取,碰触到的每一个字都至亲至爱,“比蜜甘甜,且比蜂房下滴的蜜甘甜”。这个容颜俏丽,鸽子一样的西域美人,穿着制服,坐在她的工位上,但是,显而易见,真正的她并不在这里,她跟着摩西出了埃及,正在旷野兜兜转转,即将进入迦南美地。很快玛丽工作后的第一个圣诞节来了,教堂一天有三场活动,圣剧表演、布道等等,对信徒来讲,教堂好比第二个家庭,平常不带出来的孩子和老人们也都来参加聚会,人员大量聚集,不安全,容易出事。天空飘起雪花,邵言买了新鲜的热馕,冲了两杯奶茶,一杯给玛丽,馕一掰两半,递给玛丽一半。正要开口吃喝之前,有一刹那的停顿,两人的眼睛都不易觉察地微闭了一下,似有些尴尬,到底是邵言有经验,先声夺人,说:“挺烫的。”玛丽接过:“感谢!”玛丽忽然意识到,身边这个一同工作的男孩子,已经这样照顾自己多时了,大家为什么会在这里,没有磨合,天然契合,未曾邀约,却刚刚好在这里。这一切是谁在安排?玛丽想起了奶奶,继而,奶奶炒鸡蛋的气息在身边萦绕。

雪花飘下来,橘色的路灯把雪花放得硕大,世界安静了。教堂门大开,光亮泻出来,好像会发光的河水。等待入场的会众把队伍排到了大街上,长龙一样,还拐着弯。几个路口都有警车停在那里,警灯闪烁,玛丽的心情有点复杂,有一半在恐惧,还有一半是兴奋。教会的同工团队在维持入场秩序,大家井然有序,互相礼让。需要重点关注的是那些非信徒,平安夜来教会感受气氛的年轻人,盲目狂热的慕道友,还有极个别的不应该出现在这里的人,他们是玛丽和邵言的工作对象。身份特殊,玛丽和邵言不能公开做什么,大多数时间他们就是选择有利地形,站着,看着。普通人会以为他们是平信徒,热心事奉,侍立一侧,随时准备跑腿帮忙。知道也好,不知道也好,大家已经习惯了他们这种人的存在。教堂里人头攒动,平安夜的各种演出和牧师的简短讲道即将开始,场地所限,还有许多人不能入场,他们只能在风雪中排队等下一场开始。邵言自己留在外面,让玛丽入场,玛丽看了邵言一眼,拍拍肩头的积雪,径直进入会堂。“在伯利恒之野地里有牧羊的人,夜间按着更次看守羊群。有主的使者站在他们旁边,主的荣光四面照着他们。牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说:‘不要惧怕,我报给你们大喜的信息,是关乎万民的。因今天在大卫的城里,为你们生了救主,就是主基督。你们要看见一个婴孩,包着布,卧在马槽里,那就是记号了。’”(路2:8-12)玛丽看见天使,看见牧羊人,也看见了玛丽亚和约瑟,当然更看见了刚出生的救主,包着布,卧在马槽里。晨星闪亮,那熟悉的来自旷野的清冽甘甜的空气又拂面而来。有声音从天边传来,由远而近,是呼喊的声音,玛丽熟悉这个声音,在她年幼的时候,每天清晨都听见这个声音,人们闻声而起,爷爷会去大寺,奶奶则在家里,面向圣城麦加的方向朝拜。玛丽很习惯,这就是自己的生活,只是那个声音听上去有些苍凉,随着年岁增长,玛丽听出来在悠长的呼喊声里隐含着一种无望。奶奶去世以后,她回到父母身边,不光吃不到奶奶的炒鸡蛋了,更可怕的是她初尝了人世焦渴,那是灵里的饥渴。从玛丽家门口,可以看见终年积雪的天山,春天积雪融化,山洪暴发,想必山下沟渠纵横,河水清甜,无论流向哪里都可以浇灌出一片绿洲。现实的残酷在哪里呢?这些水都走不远,从山上砰砰訇訇下来,流不久远,就被沙漠和戈壁吞没了,这些不能流向大海的河流就是季节性的断流河;玛丽觉得自己的族人就是这些断流的河水,流着流着就不见了。沙漠依旧干涸,旷野如铁,至今还在和人纠缠。那日渐孤绝的呼喊声,丝缕沁入骨髓,嵌入基因,成了磨灭不掉的生命印记。在雪山和自己的站立之地中间,是大而可怖的旷野。

平安夜,听牧师讲耶稣,玛丽恍然大悟,其实谜底早已揭晓,答案就在马槽里,那就是记号。玛丽在心里阿们,听见就信的人有福了。神用以实玛利的名字告诉我们,“神听见了”,神已经听见了。神听见了,所以差派自己的独生爱子道成肉身来到人间,在十字架上受死,三日后复活升天,现正坐在父神右边,用说不出的叹息为我们祷告。神是不断流的河,神的故事必然有完美的结局。马槽里的小小婴孩,是一把钥匙,打开了天地之间的门锁。之前被生吞活剥吃进肚子里的圣言,此刻在玛丽的身心血脉里翻江倒海。牧师正在为美好的聚会做结束祷告,玛丽穿过人群,径直走到台前,在众目睽睽之下,垂下头,跪在了祷告的台阶上。这一幕,被刚走进教堂的邵言看见,邵言有些慌乱,他警惕地四顾周围,假装没有看见,只是安静地低下了头。雪还在下,街道上空空荡荡,只有玛丽双脚踏雪的声音在耳边回响,让玛丽觉得并不是自己一个人在行走。突然,两个黑衣人从墙角蹿出来,他们紧紧地抱住玛丽,一只大手捂住了她的嘴,其中有个人贴着玛丽的耳根,用低哑的声音说:“这是叛教者应得的。”他们说着玛丽从小就会说的语言。说话间,手起刀落,玛丽只觉得一阵尖锐的疼痛,好像闪电划过脸颊,她捂着脸倒在雪地上,疼痛、寒冷和惊恐让玛丽神志不清,她努力睁大眼睛,从口袋里摸出手机,按住了邵言的名字,昏黄的路灯下,玛丽看见红色的血在白雪中奔跑。几分钟以后,警车赶到,邵言跳下车,紧紧抱住正在流血的玛丽。这是一起不能公开的案件,出于个人安全和工作需要,玛丽被调回机关做内勤,每天翻阅整理各种案卷。她不能再去教堂上班。装案卷的柜子上有一面镜子,玛丽每天都可以看见自己脸上的刀疤,红得耀眼,像圣经书口那一侧的红。玛丽还是玛丽,脸上带着刀疤也还是玛丽,但是,玛丽也的确不是从前的玛丽了,她似乎只能有一个身份,她再不能够忍受其他人用任何名义来使用自己的名字,一天,一分钟都不可以。玛丽辞职了,理由显而易见,玛丽被毁容了,玛丽抑郁了,玛丽精神受刺激,疯了——没有人不理解,但没有人不惋惜。

星期天的早上,玛丽穿了新裙子去教堂,邵言和他的新同事,一个年轻的汉族女孩儿,站在门口,他们拦住了玛丽。

女牧师走过来,拉玛丽走到一边,轻声说:“他们又来威胁,你真的不能来这里,否则会连累整个教会。你不会想让他们放火烧了这里吧?你知道,他们会死缠烂打下去。你自己也要注意安全。”

牧师拉起玛丽的手,顺势把一张纸条塞进她手中。玛丽快速地看了一眼,是牧师的电话号码。

玛丽的手机响了,是爸爸打来的,一定是极大的事,玛丽接听电话,瞬间泪奔。

玛丽失声痛哭:“爸妈也不要我了吗?”情急之下,她用了自己的母语。

作为叛教者,玛丽再也回不到埋葬奶奶的墓穴了;作为信徒,又不能进教堂;连家人都要弃绝她了,家乡人说:玛丽不光是叛教,玛丽还要嫁给吃猪肉的男人。传说中的那个男人就是邵言,玛丽看教堂门口,邵言不见了,他应该在教堂里,那里有他固定的座位。

玛丽一边痛痛地哭,一边漫无目的地走。这是一个再平常不过的礼拜天,长得和自己一样的人在去大寺的路上,那些看上去似曾相识的人正在赶去教堂。人们成群结队地走过,看似各从其类,都有归宿,只有玛丽一人逆人流而去。她穿过大街小巷,经过闹市,大片的城乡结合地,凌乱的车行,快要消失不见的五金店、包子铺,妓女贴墙站立,脸上还留着针孔,昨晚刚打过瘦脸针。穿过城乡结合地,玛丽一头扑向无垠的旷野,像小女儿扑向父亲的宽阔。

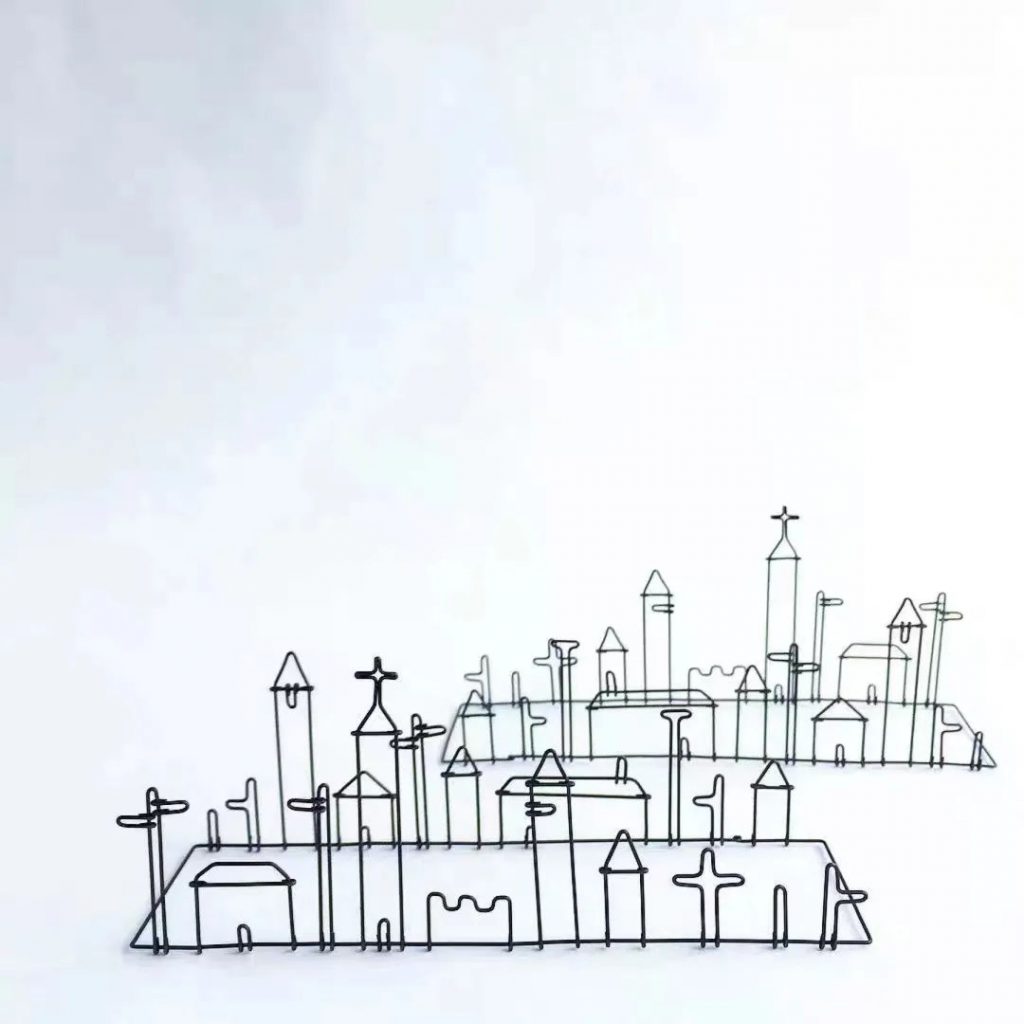

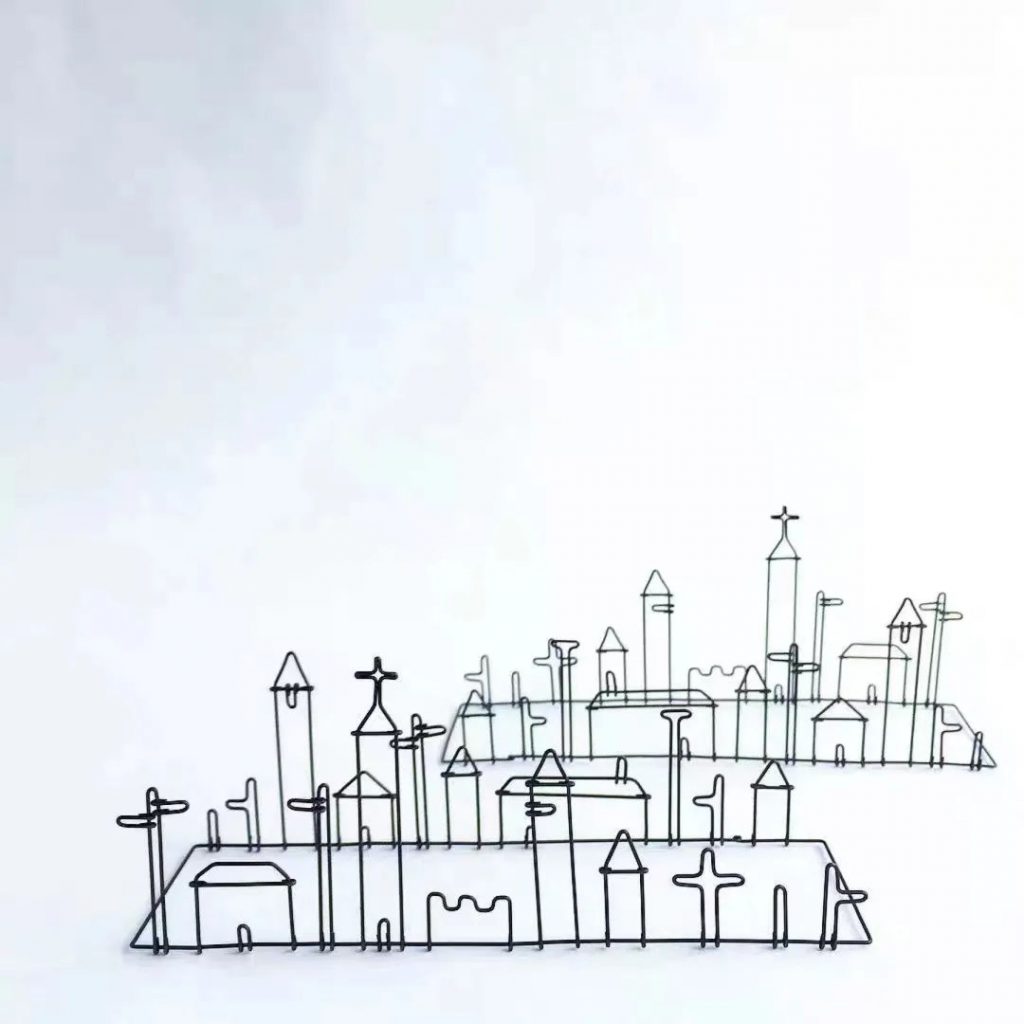

天山山脉横亘西域,绵延2500千米,一路逶迤西去,断后的东天山好像一群幼象,憨态可掬。山与城之间是一片钢蓝色的旷野,玛丽认得,这是先祖们跋涉过的旷野,是白天云柱,夜晚火柱有神引领的旷野。从今以后,这里是玛丽一个人的教堂,玛丽的神在这里,玛丽要用余生在这里敬拜赞美。

玛丽扑倒在早春的旷野,酣畅淋漓地祷告,肆无忌惮地哀哭,她刀痕的脸贴着地,被沙砾粗狂地亲吻着,玛丽清楚地知道,救主耶稣已经把这一片旷野许给了自己。