- 故事的呼唤

- 2022年9月23日

莫非丨雅各的天梯(附音频)

文字事奉是一条崎岖的成长路,有时我们种种在黑暗中的摸索,都是一种“旷野中的呼喊”,是开疆拓土的装备。你是如何走上文字路的呢?

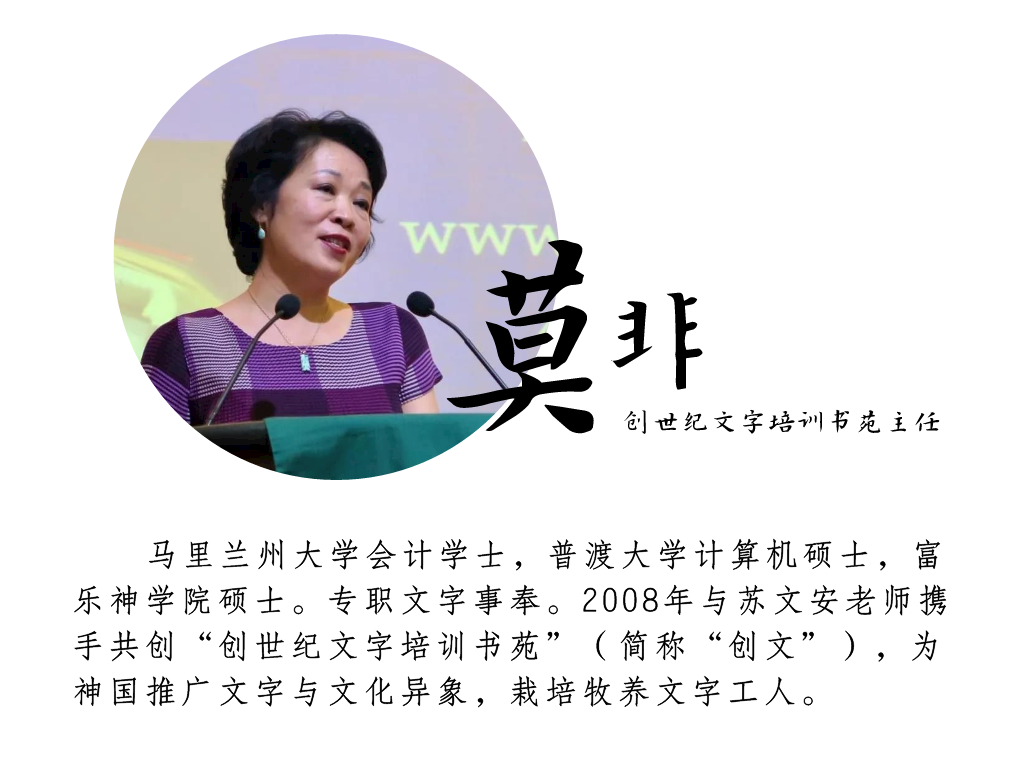

作者丨莫非

朗诵&后期制作丨玲羽

寻找生命祭坛

小时候,我是一个生活在梦里的女孩,只会跟着社会划好的轨道走,唯一的大志,就是把自己嫁掉。很奇怪,这个志向说实在不怎么大,却为何还那么难成?

经过一些坎坷,最后,终于“有志者,事竟成”,把自己嫁掉了。

高中时要分组,也是盲目地跟随潮流走,什么好找工作便学什么。高中毕业后,随父亲公职来美,面临大学选科,有位阿姨便建议:“女孩嘛,不是学护理,就是学会计。”这个选择对我来说很容易,因为我怕血,便选择了会计系。

四年后毕业,在华府一家美国银行做会计经理。一年下来,却发现那种跟着时间赶报表的日子,很让人疲累。人与人之间的利益纠纷和种种复杂,也非我能应付,便思想改行。又有人献计了,说:“在美国,中国人不是学会计就是学计算机。”结果,不会独立思考的我,便转行学了计算机。

毕业后,顺理成章地在美国南加州休斯飞机公司,找了一份系统工程师的职位。

那时候,休斯飞机公司是两人一间办公室。每天下班时,便会关掉桌上台灯,和同事彼此互道:See you tomorrow!有一天,在扭那盏灯准备道别时,忽然有个想法蓦地冒进来:是否,我会在同一间办公室、同一张办公桌上、每天关掉同一盏灯,和同事说“See you tomorrow”,一直说到65岁(美国退休年龄)?

这一下忽然把自己这一生的地平线给望尽了,触目惊心。因为,这一生好像我还没有真正为自己的生涯好好思考过,做过什么决定。我只是跟着社会的轨道走,毕业、找工作、结婚。那么下一步呢?就这样走到65岁?

也就在那一刻的醒悟里,我的中年危机开始了。我不知道自己是谁,也不知道自己想变成一个什么样的人。前半生只知跟从社会里多人走过的路来走,现却因着危机,开始追求所谓生命的方向,思考我到底想要成为什么样的人?

追寻中便想:什么样的人会让我羡慕呢?寻寻觅觅,发现是那种很清楚自己这一生要做什么的人;然后终生为之生,为之死;多年后,便成为那个领域的权威。而非像我过去人云亦云,转行又转行,走过大半生还不成章法。于是,我便开始积极寻求自己的生命祭坛。

另一方面,在结婚前夕,对单身即将踏上红毯,内中忽然感慨澎湃,不吐不快。便仿台湾作家张晓风,写下《也谈步上红毯》一文(此篇算是我《红毯两端》一书的前身),投当时团戚的一份小刊物《心园》。未料,竟引来不少单身的回应。

当时《心园》的主编是马睿欣姊妹,那时她才十七岁,却有着不凡的生命视野。她写了一封长信,在信中向我揭露一个未曾听过的观念——“文字事奉”。把抒发感情的写作,提升了一层严肃的意义。信中,她谈到文学在文化层面渗透的深度、广度,与跨越时空的特性,若能把写作当作一项“事奉”、一个使命,为异象而写,那么对改造心灵和传递福音的影响将会多么深远?触动我开始探索何为“文字事奉”。

到底年轻血性,当时因为大受感动,便大着胆又写了一篇,投北美的一个刊物《使者》杂志。结果却被退稿了。那时的编辑是后来开创海外校园的苏文峰牧师。他不但退我稿,还很幽默地附上一张在洛城即将开办的华神延伸制写作班报名表,并写下:“还是受点训练会比较好”。生平第一次,被退稿退得很高兴,因并没有完全绝望,反被指出一条生路。

于是,乖乖报名去上写作班。在写作班上,文学视野一下被开启。加上苏文峰牧师特有的幽默生动教学方式,每次上课都感觉心旷神怡,每晚都带着灵里饱足感回去。

那堂课里,苏文峰牧师有个习惯,每次开始时都会做一个灵修分享。我现在教课也沿袭了这个传统。因为知道这一小部分的分享,有时,可能会比课程内容还能影响一个人的生命选择。因为我自己就是从一次课前灵修里,找到了自己的生命祭坛。

有一次苏文峰牧师分享文字事奉的道路:“每一位基督徒都有传福音的本分,不停地操练本分,神便会赐下事奉上所需要的恩赐;恩赐上不断地操练,到了一个地步,便需专一选择一项来着重;做到一个程度,便可走上全时间的事奉。”

这次分享,让我豁然一下开朗。过去,以为写作要靠才华,是少数文采飞扬人的专利。没想到,我们若把写作当作一种事奉,便可靠操练,来和神求恩赐。其实仔细思考,“恩赐”的产生,纯为服事上的需要。这和天生的才能与才气,有时可以重叠,却不必等同。

当晚回家后,心里像燃烧了一把火,兴奋地和先生说上一夜。感觉上,我好像看到雅各那一道天梯,有许多人在那上去下来,那天梯就是“文字事奉”。说了一个晚上睡不着,那也可说是我“文字事奉”的呼召。

那天苏牧师和我们分享灵修时说,有负担的,可以课后和他谈。全班有四十多人吧,好像只有我一个人兴冲冲去找苏牧师谈。他建议我先进神学院,选点课受装备。我初时只是一腔热血,觉得可以在这方面尝试操练。却未料,进神学院一年多后,发现能全时间以此服事神,正是我向往的一个生命祭坛。便辞去工作,全时间在这方面开始学习事奉。

确立自己的呼召

然而,当有了文字事奉呼召后,也不尽是一帆风顺。当时我的教会加分堂,共有五位国语堂牧师,每位牧师皆找我去谈关于奉献念神学的事。但他们每一位对文字事奉的了解都各有一个版本,让人十分困惑。有的认为文字事奉一定要念神学,而且要念就念博士,做神学家。也有的说文字事奉具有中文能力就够了,念不念神学无所谓,整理一下教会通讯报告就好……弄得刚被烧起的一腔热血,瞬间被泼了盆冷水。

那时不知,不只我所属的教会对文字事奉不完全理解,其实整个华人教会界对文字事奉在神国里的角色和性质都不很清楚。原本以为愿意奉献为主用,会受到牧师的肯定和鼓励,没想到这些不同意见让原本看来挺清楚的一条天梯路,一下又模糊不清了。

父母家里也因为我要辞掉工作念神学,开始起了反弹。父母皆非基督徒,对奉献意义完全无法理解。他们只知道我是放弃一条世人皆视为安全稳妥的路,走一条不受欢迎的窄路。母女俩感情本来非常亲密,十年来两地相隔,一星期一封家书,我几乎把家书当日记,和母亲无话不谈。母亲是我倾诉的对象,也是我最好的朋友;现却为了我想辞掉工作念神学,全时间投入文字工作,而摔掉电话,也坚不回信。而且还丢下一句:“我早知道你有今天,当初干吗还支持你一路念到硕士?”她那时反弹的强烈,大到一个程度,要和我断绝关系。现在我自身也是一位母亲,自然理解当儿女选择一条不同于父母期望的人生路时,母亲会怎样不放心和痛心。但是当时,这却成为我极大的痛苦。

父亲也怕我被妖言惑众,走火入魔,为此特别飞到美国。伤心的父母亲皆怀疑,这里面恐怕也有信主多年的先生所“干的好事”,蛊惑了我。但在父亲飞来美国后,发现不是这么回事,便把他私下抓去说:“莫非太任性了,你不要太由着她乱来。”

素来温和好处的先生,却有自己一套想法。他向父亲这么回答:“我成长的环境里,小时候没看过生日蛋糕,家境十分清苦,已失去了做梦的权利,也因此没有做梦的能力。但你们为莫非提供的成长环境,却赋予了她做梦的权利,我愿意支持她来成就她的梦。”这段发生在他们之间的对话,当时我一无所知。

原本以为有了呼召后会活得荣耀光辉,没想到却遭遇许多内忧外患,这和我的期望有很大落差。我如被晃荡的舟船,极需旁人的支持,便反过来盼望先生能如往常,给我说出一番不凡的属灵道理来支持、鼓励我。没想到,他在和父亲背着我,说出那么伟大的一番话后,却反过来冷静又理性地对我说:“对不起,除非你先搞清楚你的呼召,否则我无法支持你。”

这种很没人性温暖的话,加上环境里四处碰壁,可以说一下把我的信心和信仰给打回到零点。原以为会有许多人鼓掌,送我走上这条奉献的路,现却面对许多质疑与阻拦。“怎么会这样?为何会如此?”是那一阵,我常在灵修时问神的话。直到有一天,神回我话语了:

这节经文一下点醒了我,谁能使我与基督的爱隔绝呢?如果呼召真正是来自神,为什么我需要从人那里来求印证呢?我是否确定呼召是来自神呢?还是我只是想圆一个年轻时的文学梦呢?我到底是想为主书写?还是为了自己的文学爱好而写呢?

接下来我花了好几天时间向神祷告,求神继续赐下话语来给印证。信心在这个过程里,好比从字母ABC起步,一点一点地再重新被建造起来。呼召也从原先的一腔热血,变成一生的志向选择。那时不知道,这里面其实有神的大心意。

因为文字事奉这条路,并无太多前人足迹可以追随,也没有太多教会界的认同来肯定,更不见得会有读者来和你相认,说读了你的哪些文字因此坚定了信仰。一切都在一灯独坐下,在神面前,凭信心一个字、一个字,忠心地写下,来成就一个事奉。想想,看不到一张人的面孔,却凭信心相信自己的文字服事了某些灵魂,喂养了某人的心,这需要怎样的坚忍?

因此,我只能从来自神的呼召里来为自己定位。也因为确认有呼召,日后服事里受到许多挫折也可以坚守得住。

尤其在刚开始摸索写作时,有诸多挣扎:中文字不够用,多年在异乡生活的我满口英文,常要在英文字典里找中文字。文笔驾驭不住,很长一段时间还在投稿、退稿里受尽拒绝和否定。

其实文字事奉就和讲道一样,都需要操练,但差别在于刚出校门的传道人,讲道也许生涩,但教会总会提供一个讲台给操练的机会。写作却苦于没有既成的平台可以发表,退稿就是退稿,文字不能发表,连一个灵魂都没触及,所做的服事就等于是个零。那时候又没有人指点,全靠自己摸索,这也是为何后来,我会有教导写作的负担,因为可以帮助一些人少走一些冤枉路。

然而在那一段投稿投不上的黑暗时期里,偏偏许多人又都知道我辞掉休斯飞机的高薪工作来投入写作,那么,文章呢?发表在哪里?即使发表了,不成熟的文字也会引来疑问,这样的文章叫事奉?基本上拿不出一个结果子的服事记录,好像无法交账。

再加上很多人对文字事奉不清楚。初时,教会还出奖学金支持我念神学。但一年后,便重订奖学金制度,说自我以后,除了专攻牧会领域,其他服事领域的神学生一概不支持。可以看到文字传道人的身份一直妾身未明,没有个定位。

那时候,在台福-Shen-学院教书的詹正义老师,也是多年从事出版解经书的文字工作老将,听到我的奉献情形找我去谈。他花了一个晚上,问我的文字负担到底在哪里?我用那时不成熟的文化/文字观念,来解释自己的负担和感动。讲了一个晚上,好像他有点清楚了,咧嘴笑出他著名的灿烂笑容,下了一个结语:“你所说的远景,可能在我和你死之前,都看不到结果!”

没错,文字和文化的工作,不像布道会一呼召,马上就可数算果子,立竿见影。然而这就是呼召,只做神感动你做的事,不看自己够不够,能不能,也不在乎结果子没有。这就是忠心。

奉献多年下来,因为长期没看到我“出货”,“出货”后也不全发表在教会界熟悉的基督教刊物里,因此教会一直不清楚我在干什么。既不过问,我也不好说。等教会界开始知道我这个人,引进我在教会里开各类讲座时,已是六年后。那时,我已是广播、杂志里常出现的一个媒体人了。

有一年,先生单独去参加一个美国南加洛城基督教媒体传播讲座。讲座讨论传媒工人的栽培时,当时“开路者传播协会”的总干事赵蔚然牧师,忽然提到我。说我们华人教会缺乏人才栽培计划,比如说这个“莫非”,也不知道怎么回事就冒出来了?先生回来后笑着告诉我。

很长一段时间,我就是这么一个莫名其妙的神国传道人。没有太多人搞得清楚我是怎么回事,包括自己的教会。

在神国里,这样崎岖的成长路,像旧约约瑟所说的:“神的意思原是好的。”神其实有祂更大的心意在带领。因为在-Hua-Ren-教会里,文字和文化使命是需要开荒的领域。种种在黑暗中的摸索,都是一种“旷野中的呼喊”,是在神国文字事奉里开疆拓土的装备。

这也使我日后特别有负担要为神国栽培文字工人,传递文字事奉异象,牧养文字工人,甚至盼望能帮助这些文字人在教会里得到定位。因为知道一个文字工人的产生,有多么崎岖困难。

如今带领创文机构,做得最多的,也是向华人教会界反复定义“什么是文字事奉?何为文化使命?”皆是建立在个人奉献20多年后,摸索出的一点心得和经验。

服事操练,进入传承

自1988年奉献成为文字事奉传道人,至今20多年。初时,我的文字事奉负担大过我的写作能力,所以曾向神求,请给我十年去装备自己。倘若十年后,我的作品没有地方采用,也无从出版,那么就去用口传演讲来推动文字事奉异象,让更多比我胜任的基督徒作者来投入这项事奉。

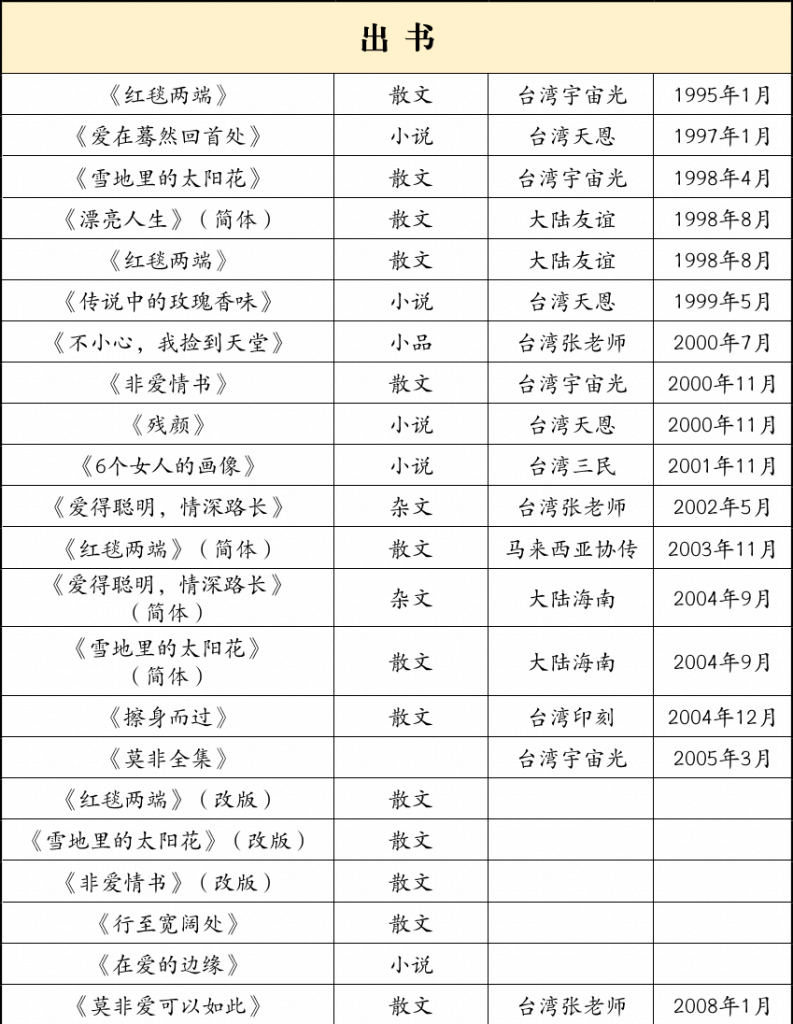

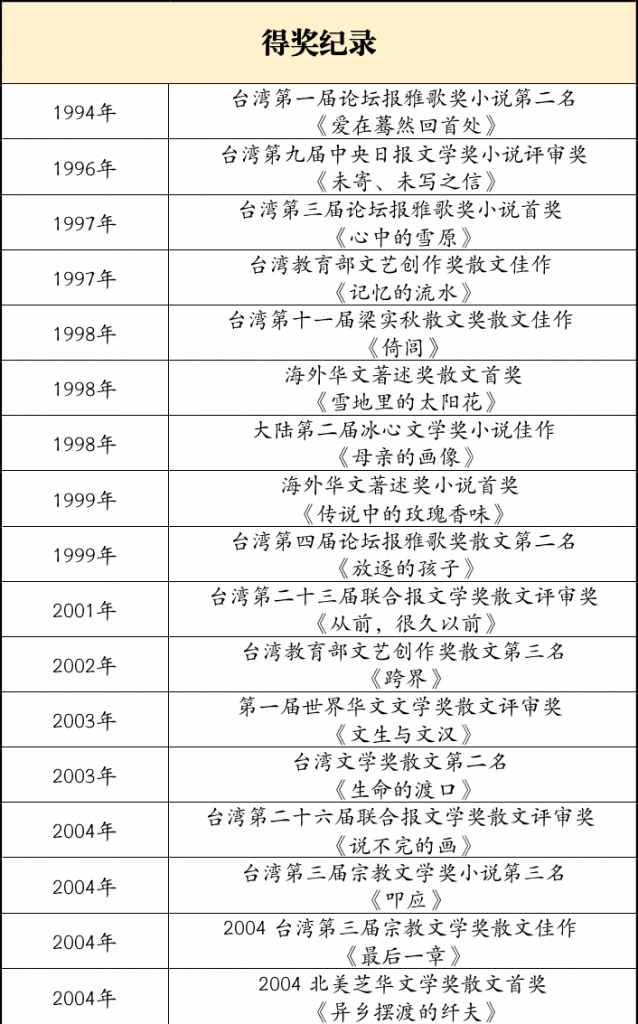

但在进入服事多年操练后,渐渐开始真正体会当初苏文峰牧师所说的,神会不断发展工人在服事中所需的属灵恩赐、能力和技术,来为祂做更有效的服事。我开始发表文章、出书了。参加文学奖也开始得奖,而且是密集式,可以看到我走一步,神鼓励一步,服事就这样一点一点地走向成熟。

进入奉献后第三个十年,和同工多年的苏文安牧师经过长时间的讨论、祷告后,决定成立“创世纪文字培训书苑”。在这书苑里,我们秉持“工人先于工作,作者重于作品,真诚胜于一切”的信念,不只传授技巧、磨练文笔,更注重传递属灵的品格和仆人的服事心态。我们与学生间有属灵师傅关系,营会里营会外,也会持续不断地带领。这是一种传承,当初苏文峰牧师怎么呼召我,带我走了一段路,现在我也同样地传承下去。

经过多年累积,同学们在教会内外的创作、编辑、翻译、采访、网络事工上,逐渐开花结果,各自在传统和电子媒体上发表文章、撰写专栏,或出书、或主编、或得文学奖,已逐渐凝聚成一股不容忽视的力量。

回首二十多年一路走来,只能说,能找到个人生命祭坛的人,是有福之人。然而奉献就像信仰,寻找就寻见,叩门就开门,只看你是否有心。所以你是否有心呢?你的笔,是否为主得着呢?

作者简介